文/《我在精神病院抗憂鬱》 作者 左燈

病院裡的娛樂不多,當然事實上,絕大多數的病友也對所謂的娛樂毫無興趣。大多數時間都是這樣的畫面:一間病房,三個人,呆呆的,發著呆。這樣寂靜又可笑的畫面可以一直持續到廣播叫大家去吃飯、跳早操或者接受治療。

串門子成了最重要的日常活動之一。

我們病區全部的活動範圍就是一條走廊加一個大廳。所有進出的門都被鎖死。所以每個人看著每個人都面熟,甚至很多人都成了並肩抗病的摯友。我情況好一點時,就往病院的「大通鋪」跑。因為我進來的時候沒有病房,就睡在十幾個人一間的「大通鋪」,一下午呼朋引伴,認識了好多朋友。

可能很多人覺得,精神病人難以理喻甚至有點可怕,但我後來慢慢發現,在精神上有障礙的人,往往都是不願意傷害別人,而寧願選擇傷害自己的人,他們都是溫暖而善良的好人。

▍ 弟弟

弟弟是我們病區的「明星」,幾乎無人不知,無人不曉。如果說,我的成名史是一部精彩絕倫的極短篇小說,那弟弟的成名之路簡直可以說是驚天地泣鬼神的瑰麗史詩。

弟弟17 歲,在我眼裡,他就是個天才,撲克、象棋、百家樂樣樣精通。他非常非常非常喜歡籃球,不管你懂不懂,他都會一股腦兒地和你說柯瑞、NBA(美國男子職業籃球聯賽)等你壓根不感興趣的話題。他跟我炫耀過他的柯瑞手環,他的籃球遊戲,還有他的畫作。我驚訝於他的繪畫手法和表達方式,對他說:「我從你的畫裡,看到了一種掙扎。」

▍ 見聞

在精神病人的所見所聞上,我遠不如弟弟的見多識廣。多年的患病經歷和治療生涯讓他攫取和積累了眾多素材。他也樂於和我們分享,我每次都聽得津津有味。

他說,有一位跟他一起住院的自閉症兒童,老是在垃圾桶裡翻牛奶盒,一個一個把剩餘的牛奶喝光;還有一個人格分裂的女人,看見男人就跳上去親,有一次夢遊直接跑到男人床上去了;妄想症患者妄想自己活在科幻世界裡,老是抓起酒瓶就在大馬路上到處砸車⋯⋯這些精彩又可憐的故事往往讓我們聽眾瞠目結

舌。精密的大腦真是容不下一點錯,稍微一點錯位都能錯出千奇百怪的形態來。

▍ 撲克牌

娛樂在這裡是貧乏的,五根手指頭就能數完:象棋、軍棋、五子棋、撲克牌。

不過也不影響什麼,畢竟大多數人都對所謂的娛樂興趣缺缺。大多數時間,大家都互不打擾地發著呆。如果沒有醫護人員的督促,我絕對相信,大家都會發著自己的呆,一起發呆到天荒地老。

但今天,發生了一件「小確幸」的事。那就是我學弟的呆腦瓜開了竅,竟然主動出現在我門口問我:「要不要玩撲克牌?」我像是突然被皇上欽點侍寢的婢女,完全受寵若驚!我呼朋引伴,叫上弟弟,湊了一桌。沒想到後來發生的事,完全超出了我們的控制。

▍ 發作

其實這場牌局,有太多可圈可點的地方。但相比於弟弟的又一次發作,這些就都顯得微不足道了。

牌局結束,我們相約「江湖再見」。隨著一聲驚叫,弟弟倒地不起。

湧動的人流、嘈雜的雜訊、慌亂的護士、聞訊趕來的親人、驚慌失措的朋友等四面八方的力量,都在大廳交錯奔走,以弟弟為中心共同交織成了一幅混亂的畫面,氣氛又一次沸騰到頂點。對於這裡的每個病人來說,生命是具體的、可觸摸的、被細心守護的、被共同瞻仰的。正因為遊走在生死邊緣,所以對於生命的存在,我們都特別敏感。

大家齊心協力、萬眾一心,為了一條鮮活的生命共同努力。

▍ 夢想

我看著心電圖的波動起伏,心裡默念著:這是命,這是在湧動著的生命。

弟弟發作的具體場景,我不想贅述。但看著弟弟和病魔誓死對抗的樣子,我想到他回答「活著」時的眼神,堅定又果敢。

─「你的夢想是什麼?」

─「活著。」

活著,普通人最基本的生存本能,卻是我們拚死捍衛的夢想。

▍ 選擇

我相信,如果一個正常人參與我們的日常聊天,他一定會覺得駭人聽聞。

我們湊在一起,展示著結束生命時的各種傷口,嘴裡輕描淡寫地說著:「你是什麼病啊?」「你是怎麼自殺的啊?」「不要割腕,會有疤,你看。」「我吞了一整盒藥呢!」「我不後悔當時跳樓的決定。」─像是大家剛好在菜市場買菜時遇到了,閒話家常般地討論著「重於泰山,輕於鴻毛」的生命。

其實,我們對「命」這個浮華的東西棄之如敝屣,就連互相鼓勵的話也都是「活著啊好朋友!」這樣無力的訴求。但是,我們是真心誠意地希望這句話能說服對方「活著」,但心裡明白,這句話始終勸服不了自己活著,所以也是真心誠意地希望自己「能走」現在,我這樣平靜地敘述著,甚至還覺得我們就像是當年頹喪的「非主流」們的大集結。但其實我們都懂,彼此內心的曲折究竟是有多曲折。

最後小浣熊說:「死了一定比現在活著好。」我想力挽狂瀾,強撐起精神說:「當時死了也就死了!但我們現在活著,那就只能活著!」

小浣熊說:「沒有第二種選擇了嗎?」

我堅定地回應:「是的。」

然後心裡想著:死了比現在活著好。一定的啊!

▍ 氾濫

大多數時間,我都不想吃東西。所以我爸天天往外跑,想方設法變花樣給我改善伙食。我雖然不想辜負他的好意,但對我來說,吃不吃都沒有差,吃好的和吃壞的,又有什麼不同呢?反正酸甜苦辣鹹到了嘴裡,都是一樣的味如嚼蠟。

但這就和親人好友的熱情產生了不可解的矛盾,他們從外面送來大量的零食水果到我病房裡,隨著時間流逝,所有零食都即將「壽終正寢」。每天都有大量的食物被無情丟棄,造成了巨大的浪費。

我覺得這嚴重違背了社會主義核心價值觀,所以到各個病房去分發零食成了我的日常活動之一:「阿公,送你一個棗子!」「妹妹,送你一包餅乾!」「弟弟,送你幾顆栗子!」─病房裡常常飄盪著我諂媚的聲音。

可是天不從人願。每次我費盡心力送出去一點,卻老是難敵各位病友回贈零食的熱情:「謝謝!來來來,這個送你!」今天,我立志要把四顆棗子送出去。結果,又換來了一堆零食。我吃了其中一個米餅,難得地覺得真好吃。於是我跑去和送我米餅的病友說:「啊!這個米餅好好吃呀!」她很開心,於是又送了我更多的米餅⋯⋯所以,出病房時,我往往口袋只放著四顆棗子,回病房時,口袋卻扎實地塞滿了零食。零食越發「氾濫成災」了。

▍ 陽光

在陰雨連綿的大半月,陽光升值成了奢侈品。而對於被鎖在病院裡的我們來說,日光浴更是成了一種奢望。

我爸說難得放晴,要帶我去曬曬太陽。但因為病院的位置,很少有陽光臨幸。於是,我和他就踏上了尋找陽光的旅程。我們進進出出穿梭了好多病房,終於在一處找到了一小塊陽光。

我就站在這一小塊太陽底下,享受著陽光的直射,光線刺眼得很,我卻覺得美妙極了。大家在後面排著隊,只為了在這一平方公尺的「光天化日」中做一個平安喜樂的平凡人。

以前,我走在陽光下,從不知道會有這樣的一方陽光照耀著這樣的一方土地,會有這樣的一群人這樣地渴望光明。這樣熾熱的陽光,這樣熱烈的生命。

▍ 窗

病院的窗戶是雙層的。我爸說,是為了隔音。我覺得,它隔的不只是聲音,還有一種精神。在這裡,所有人都是平等的。大人與小孩之間是平等的,男人與女人是平等的,隨波逐流和特立獨行也是平等的。

在這裡只有一件事:病患們與病患家屬們互相扶持、對抗疾病。我常常覺得,這裡就是陶淵明筆下的「桃花源」。一個大廳、一條走廊裡,呈現了人們最純真、最可愛的人性。因為窗外世界的冷漠,大家擠在這裡緊緊依偎、互相取暖。無論年齡、性別,大家都是彼此最忠實的朋友。

即便是手機沒有聲音這樣的小問題,也會引來大家全來幫忙;不同年齡層的人完全打成一片,老人、中年人、年輕人、小孩子一起跳著過時的舞步,一起玩著純樸的遊戲;我與幾個活潑的女孩會在走廊裡一邊跳躍一邊高歌,病房裡的人有的會直接加入合唱,有的會走到走廊上,一邊笑一邊鼓掌。大家都笑著,鬧著,品嘗著最平凡的快樂和內心最深處的感動。

在這裡,我才會覺得,原來所有的大人,內心裡也不過是一個小孩。揭下虛偽的社會面具,他們都有著天真、淘氣、純潔的靈魂。

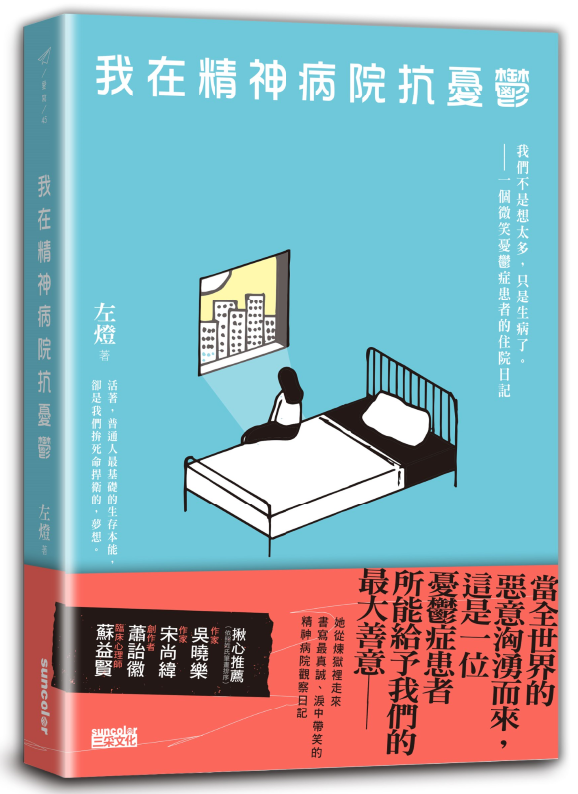

──本文摘自《我在精神病院抗憂鬱:我們不是想太多,只是生病了,一個微笑憂鬱症患者的住院日記》/左燈著