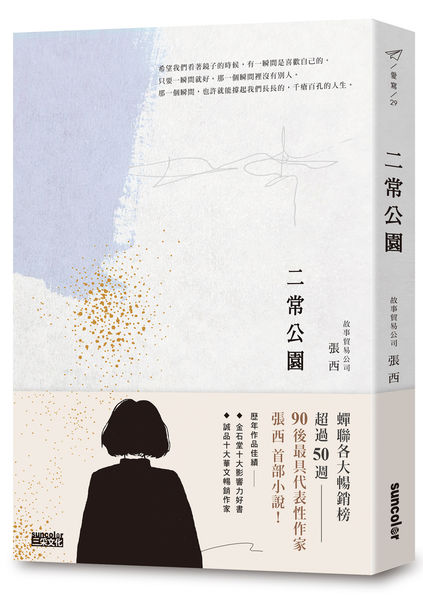

照片來源:張西 instagram @ayrichang

文/《二常公園》作者張西

傅里的二手摩托車在小小的山路上行駛,太陽才正要下山,昏黃的景色看

起來像是靜止的時間。幸子坐在摩托車的後座,雙手環繞在傅里的腰際,她將臉頰貼在傅里的背上:「你停一下,」幸子說:「我想看夕陽。」遠離著人群時,幸子的善感就會跑出來,山裡的靜謐讓人有足夠的安全感。

傅里將車子停在一旁:「好呀。」他說。幸子站在山路邊往山下望,城市變成橘紅色的。

「你有喜歡的事嗎?」站了一會兒,幸子開口問傅里。

「有啊,錢。」傅里露出俏皮的笑容。

「不是這種的。」幸子的聲音很平淡:「你有沒有想要追求的,就是當你一想到,全身就會熱起來的那種事情。」

「真的是賺錢啊。」傅里收起笑容:「不然怎麼會想要跟德恩他們一起創業。雖然我不知道賺錢要做什麼,但我就是想要很多錢,有了錢感覺就能做很多想做的事。」李德恩是傅里的系上好朋友之一。

「也是,沒有錢,什麼也做不成。要吃飽才有力氣做夢。」幸子說。

「你說這些話的時候,就好像那些冠冕堂皇的大人。」傅里說:「看起來有道理,但好像又不是什麼大道理。」

「我也不知道為什麼大人們都這樣說,可是既然這麼多人都這麼說,應該就有有它的原因吧。」幸子聳了聳肩:「就像我喜歡畫畫,但我爸說畫畫賺不了錢。我也曾想過,賺錢真的是最重要的事情嗎,做自己喜歡的事情不是才是最重要的嗎。」幸子雖然難得的話多,但語氣仍然平靜。

「所以,也許大人才會看起來都不快樂,因為他們都捨去喜歡的事情,選擇去賺錢了。」傅里也聳聳肩,再次露出嬉鬧般的笑容:「還好我喜歡的事情就是賺錢。」

「可是仔細想想,」幸子看向傅里:「我爸媽說得也很有道理。這次的小展就花了我好多錢,」她的語氣沉了下來:「事實上,我根本還養不起自己,就在談夢想。」傅里親暱地看著幸子,他難得看見幸子這麼多話。傅里很高興,有一種被完全信任的感覺。

「可是夢想都是這樣開始的呀。」傅里說:「小時候的我們不需要負擔經濟壓力,所以可以擁有無限想像,等我們大學畢業,不再和父母拿錢之後,就要開始學著以自己的能力去評估要如何完成那些想像。當然,我是說一般的情況啦。」傅里看著幸子,他知道幸子已經沒有向家裡拿錢了,只有一點點以前偷偷存下來的零用錢,其他幾乎都是貸款。學貸、生活費、書費、房租。傅里的心裡想著,妳願意花所剩不多的存款來做這件事,表示妳真的很喜歡畫畫。幸子沒有說話。

幸子想起小時候,她總會在和父母親道晚安後窩回被子裡偷偷畫畫,起初用蠟筆著色,或是用彩色筆都會被發現,因為她總是會不小心畫到被單,又或是當塗色的施力沒有掌握好,彩色筆的筆水會滲透過紙背,浸染到床單。於是她開始改以鉛筆素描,她只需要注意橡皮擦屑有沒有清理乾淨就好,父親和母親才稍微睜一隻眼閉一隻眼。父親從來沒有讚美過她,母親只有偶爾會袒護她。她不敢參加任何的畫畫比賽,她害怕那些認可不會來到她的身邊,這樣的結果只是在為父親的立場背書。而幸子這一次嘗試辦展,一方面是為了整理自己的作品,告訴自己「我可以畫畫,無論我畫得好不好」,一方面就如她和傅里說的,她想證明自己做得到,她並沒有被(無論是什麼)打倒。儘管幸子自己都不確定這是不是事實。

「無論如何,妳一定要繼續畫畫。」傅里表情認真地說。

「可是我爸媽都說,在台灣搞藝術會餓死。」幸子別過傅里的目光:「你看,多少人才出一個李安,我爸常這樣說,如果沒有那麼大的毅力、沒有足夠的幸運的話,只有有錢人家才玩得起藝術。」幸子甚至撅起嘴巴:「有時候根本就是有錢的人才能擁有幸運。」

「可是藝術是什麼啊,」傅里皺起眉:「繪畫、文學、音樂、攝影還是什麼?怎麼可以用有沒有錢來衡量這該不該靠近或該不該擁有呢。」

「那應該拿什麼衡量?」幸子問。

「妳的心呀。」傅里說:「藝術沒有比較高尚,是妳的心才珍貴。」

幸子沒有說話,只是怔怔地看著傅里。

「不要拿這些既有的說法綑綁自己,」傅里看著幸子:「我比較相信,個性決定命運。」

「什麼意思?」幸子又問。

「我不想相信那種既定印象的說法啊。」傅里再次露出俏皮的笑容:「五月天不是有歌詞是這樣唱的嗎,你相信什麼,你就是什麼。」

「那是因為你不懂藝術。」幸子垂下眼眸:「你只想賺錢,所以你才可以說這種話。」

「我是不懂啊。」傅里聳聳肩:「但是至少我知道我想要賺大錢。妳敢大聲說妳喜歡畫畫嗎?這已經不是這些定義或是懂不懂的問題,而是妳願不願意面對妳的心裡喜歡著什麼,妳願不願意保護它。我所說的珍貴的是指這個。」

傅里說完後,幸子再次陷入沉默。

「當然,父母都希望自己的孩子成功,但他們又想要孩子安全地長大。」安靜了一會兒後,傅里緩緩開口:「不過哲學家阿奎納曾說,如果船長的最高指導原則,是保護他的船隻不受到任何傷害,那麼他只能將他的船留在港口,永遠無法出海。」傅里伸出右手將幸子攬進懷裡:「希望妳不要以為妳爸媽的反對,是因為覺得妳畫得不好。」傅里邊說邊揉了揉幸子的肩膀,他知道幸子就算努力地遠離了父母,卻沒有遠離他們帶來的影響。幸子看向站在自己左邊的傅里,傅里看著遠方:「我想他們只是怕妳吃苦。」若無法遠離,就用另外一種眼光與那些影響共存吧,傅里心想。

「他們是怕我讓他們丟臉。」幸子也將目光移至遠方,天空已經變成藍紫色的,街燈也慢慢地亮起。「他們總是想要我做那種有頭有臉的工作,比如鄰居家的大哥哥現在在當主播,他們就希望我也去當主播,因我考不上法律系或會計系。」幸子說:「我不知道他們是在乎我還是在乎他們自己。」

幸子沒有告訴傅里,考上大學那一年,父親要求幸子把所有的畫作都拿出來,接著在她面前把那些作品一一地燒掉。那天之後幸子再也沒有回家。那天之後她捨去名字裡的最後一個字,因為父親總是叫她安安。那天之後,她所有關於人像的畫作都只從鼻子以下開始畫,沒有眼睛。因為人像的原型幾乎都是父親和母親。父親的手、父親的辦公桌、父親在陽台曬被子的身影,又或是母親在沙發

上睡著蜷曲著的瘦弱身子、母親的手捧著自己專用的碗。幸子不想記起他們的眼神。因為每一次失眠時想起這些,這些年來時間彷彿沒有促成任何事情有效的減緩或改變——那些事情明明只發生一次,後來的我卻會被反覆傷害。傷口在黑夜裡永遠是膠著的,從未隨著眼淚流淌而消逝。

傅里想著這個系列作品的名字,才緩緩看清幸子想要以此抒發的,是她在父親和母親的愛和期待裡,那些被認為不重要的渺小的傷心。傅里知道,幸子雖然以離家來表示自己並不在乎父親和母親的眼光和期待,卻仍在乎這被這些眼光所弄痛的傷口。所以她才能這麼快樂地繪畫著,卻又那麼脆弱地只敢將作品放在山裡的一間小房子裡,不去做更多的追求。傅里將懷裡的幸子抱得更緊一點。

「總之,妳的每個傷心在我這裡都是重要的噢,絕對不是無傷大雅。」傅里說:「啊,還好妳是在我這裡耶。」然後將下巴靠在幸子的左肩膀上:「妳要是在別的地方,誰來在乎妳的那些小傷心呢。這個城市這麼大,並不是每個人都被在乎著。」幸子露出淺淺的笑容,將頭轉向那一片夜景:「你少臭美。」傅里也笑了,然後他在幸子的耳邊說:「不過如果妳要當主播的話,可能……要再瘦一點才行。」幸子瞪了他一眼,嘴角仍留有一些淺淺的笑意。夜色吞沒了他們兩人的身影,但那晚他們始終都捱在一起。

──本文摘自《二常公園》/張西