文/兒童文學工作者 幸佳慧

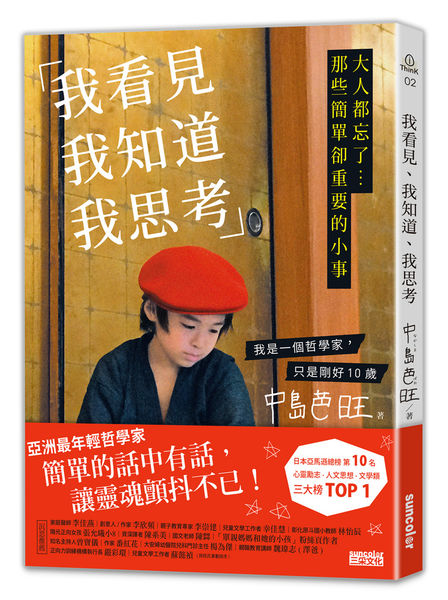

這本書(《我看見、我知道、我思考》)的作者,

不是在大學講堂高談知識論或本體論的學者,但他的思索卻涵蓋那些範疇,

他檢視人類的精神與語言資產,不囫圇吞棗而是謹慎的去蕪存菁,還不忘在舊有資產上創造新意。

他十歲,僅用簡單真誠的文字,便展現了兒童有主張權利的主體性與正當性。

中島芭旺寫給自己的日常心情記事,

不但讓我們看到他背後的教養態度、他個人的獨立思考,也看到一個孩子的智能與心靈疆界是如此遼闊。

他觀察自己,他檢視發生在他身上的事,他思索人與人、人與世界的關係,

他反覆斟酌世人的話語,也一再反思自己的知覺與感受。

他承認自己的匱乏,同時感知自己吸納的無窮潛力。

他對塵埃的好奇如同對穹蒼的驚嘆,他對事理的敏銳觀照如同對真理的反覆辯證。

他知道自己有其軟弱需要他人幫忙的時刻,但也知道自己強大不容他人輕看。

他認知自己有個獨立完整的主體,且這個主體絲毫不得退讓打折,但這並不阻礙他的思索只繞著自己轉,

他的思緒正面、溫暖,不斷連結他人並超越許多世人沿襲的自我設限。

讀中島芭旺的書寫,一方面給我極大的鼓舞振奮,一方面也給我深刻感慨。

絕多數台灣體制內的孩子,這年紀的書寫能力幾乎都在應付字形對錯、字體端正、筆劃正確等的瑣碎工作上,

即使句子成段也多是描繪粗淺的表象與生活的流水帳,且常是東抄西貼的蒙太奇寫作。

因此,數百成千的兒童徵文作品,想在那些拼貼的機械話語符號中覓得幾個自主而鮮活的靈魂,簡直難如淘金。

我們都知道,「書寫」同時反應的是「口語表達」以及更基礎的「思維」能力,

僵化的書寫代表後兩者能力的死寂。

而如果語文學習,是一首靈魂輓歌所換來的,那麼這不是一份成長該有的交易。

中島芭旺的自我展現,不只提醒我們曾經有過卻失落的擁有,

同時也催促我們成人正視這些感慨,

看見兒童固有的天賦能力與參與世界的權利、改變我們看待與對待他們的方式。

文章出自《我看見、我知道、我思考:大人都忘了...那些簡單卻重要的小事 》推薦序文,幸佳慧老師所寫。