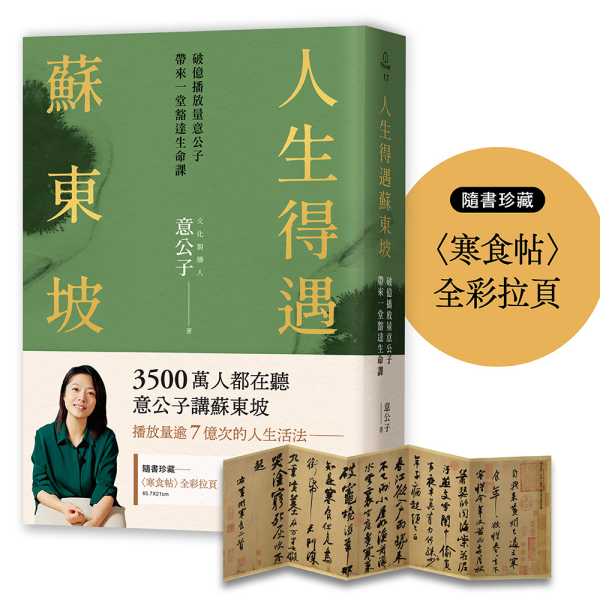

文/《人生得遇蘇東坡》意公子著‧三采文化出版

如果要票選蘇東坡所有詩詞中最豁達的一首,也許很多人會選擇這首〈定風波(莫聽穿林打葉聲)〉。

定風波

三月七日,沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狽,余獨不覺。

已而遂晴,故作此詞。

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

我以前也曾認為,這是蘇東坡已經到了豁達超脫的境界。

但某天,發生了一件我到現在都解釋不清的事。那天,我剛好寫到〈定風波〉這篇稿子,思緒卡住了,怎麼寫都寫不出那個味道。

午休時,半夢半醒之間,我迷迷糊糊背起這首詞:「莫聽穿林打葉聲……莫聽、莫聽……」彷彿一直有一個聲音,不斷地提醒我:莫聽。

不對呀,如果他真的享受這一場大雨,為什麼要告訴自己「莫聽」?

這首詞是一○八二年春天寫的,那個時候,蘇東坡被貶謫到黃州已經有兩年多了。

在輯一、二裡詳細描述了他從「文壇流量王」跌落成階下之囚的經歷,以及在低谷中一步步熬出來的艱難和勇氣。

很多人喜歡蘇東坡的豁達─你把我貶了,卻擋不住我快活。試問怎麼可能呢?

當名聲沒有了,官職沒有了,政治理想沒有了,人生在一剎那失去了意義的時候,他怎麼可能豁達得起來呢?

在他的快活背後,我們看到的是他一點一滴重建的生活。

他在黃州的安國寺裡焚香默坐,沐浴塵垢,深自省察,這個時候拯救他的是佛,是道,是回歸身體和心靈的行動,回歸到那種「什麼也不是」的平凡日子。

他在黃州城東一片高坡之上,成了一個日出而作、日落而息的農民。這時候他開始覺得生活可愛了起來,因有耕耘就有收穫,即便吃得很糙,也能找到研究美食的樂趣。

在寫下〈定風波(莫聽穿林打葉聲)〉的前一個月,蘇東坡更是在自己種田的地方,建了一所房子,起名「雪堂」。

從此以後,這裡變成蘇東坡和好友相聚的地方。談笑有鴻儒,往來有白丁。他的這幫上自州府官員、文化名流,下到小店老闆、農民漁夫的朋友,讓雪堂成了黃州城的文化沙龍。因此在一○八二年春天,被貶謫黃州兩年多後,我們看見了一個重生的蘇東坡。

而〈定風波(莫聽穿林打葉聲)〉就是在此時寫下的。

我們有過的矛盾和掙扎,他都有

這首詞開頭有一段引文,說的是蘇東坡一行人在去沙湖的路上遇到大雨,雨具已由僕人先行拿走,他們只能淋雨前行。同行的人狼狽不堪,而蘇東坡自己卻別有一番滋味。

於是他開頭便說:

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

下雨又何妨?我一邊放聲吟唱,一邊緩步徐行。

竹杖芒鞋走起來呀,誰怕?老夫我披著蓑衣在風雨裡一樣處之泰然。

可能很多人會覺得蘇東坡很豁達─下雨,也擋不住我的快活。可是,我想起那天迷迷糊糊背誦時重複的那聲「莫聽」,仔細琢磨的話,倘若他真的在享受這場大雨,為什麼要「莫聽」?倘若他真的不怕這場大雨,為什麼要對自己說「誰怕」?

我們都知道,這場大雨在這首詞裡,隱喻的是人生的苦難。

遇到苦難,我們本能的反應是什麼?自我寬慰:沒關係,別怕!

就好像給自己壯膽,告訴自己:沒事,苦難不算什麼,放聲歌唱吧,輕裝上陣吧!

這是真的豁達嗎?

我覺得恰恰相反,他此刻的豁達,是假的。

但是這個「假豁達」,卻是我覺得蘇東坡最迷人的地方。

佛家一上來就跟你說「色即是空」,要「心無罣礙」、「應無所住而生其心」。

試問幾人能做到?

我也知道不應該有分別心,苦難和幸福都是人生的禮物,可是,苦難它真的讓你難受啊!當苦難來臨之時,我們常常措手不及,那種煎熬和痛苦,除了不斷給自己壯膽,說「沒事的,不怕,別聽別看」,常常沒有別的辦法。

蘇東坡也是一樣的。

我之所以覺得蘇東坡讓人親近,是因為他也不是一開始就站在豁達的高處,俯瞰眾生。我們有過的矛盾和掙扎他都有,我們試圖抗拒苦難的本能反應,那種「別聽、別怕」,他也都有。

「假豁達」到「真豁達」的跨越

但倘若他只是這樣,又如何能照耀我們呢?

於是,我們來到這首詞的後半段─苦難之後。

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。

微冷的春風吹醒我的酒意,抬眼一看,雨後初晴,山頭的斜陽灑下來,這是一幅多麼美的風景。

大雨終究會停息,苦難終究會過去,我們都會迎來山頭斜照、撥雲見日的那一天。

關關難過關關過。

苦難將我們打倒了嗎?並沒有啊。

回望來時風雨走過的地方,蘇東坡發出一聲長長的感慨─

回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

如果沒有最後這一句,整首詞的境界至少掉一個層次。

「也無風雨也無晴」,大部分人的解釋是「無所謂風雨,也無所謂晴」。

這也正好呼應了「一蓑煙雨任平生」,不管是風雨還是晴,我都懷抱平常心。苦難也好,幸福也好,所有的一切都是中性的。你不評判好壞,自然就不會有得失心。

從風雨中的「別聽、別怕」,到風雨之後的「不過如此」,就像回首曾經經歷的挫折和磨難,當年那些似乎邁不過去的「苦」,現在再看,不過就是一個噴嚏的事。

到這裡,蘇東坡似乎已經完成了從「假豁達」到「真豁達」的跨越。

但我還想再多說幾句。

這幾句可能會被認為是過度解讀,也許不是蘇東坡本意,可我覺得藝術就是這樣,藝術家賦予作品第一次生命,而每一個喜歡它的解讀者,則讓它有了第二次生命。

因此我一直覺得,你的解讀,也是藝術的一部分。

「也無風雨也無晴。」我會怎麼看這句話?

我覺得最棒的,就是這個「無」字。

你可以把它理解成「無所謂」,也可以把它理解成佛家所講的「無」。

無,不一定是沒有,它更大的含義,也許說的是「虛妄」。

風雨也好,晴也好,「凡所有相,皆是虛妄」。

蘇東坡經常拿「夢」來比喻人生,比如:

世事一場大夢,人生幾度秋涼。

─〈西江月(世事一場大夢)〉

人生如夢,一尊還酹江月。

─〈念奴嬌.赤壁懷古〉

休言萬事轉頭空,未轉頭時皆夢。

─〈西江月.平山堂〉

嘆隙中駒,石中火,夢中身。

─〈行香子.述懷〉

莊周夢蝶,蝶夢莊周,這個世界的真相,究竟是蝴蝶,還是莊周?

蘇東坡沒有答案,我們也未必有答案。

曾經看過這樣一段話,說:也許跌宕一生之後,我們會在某一個時空醒來,發現自己只是趴在小學課桌上,做了一個長長的夢。

若如此,風雨也好,晴也好,還重要嗎?

它們的出現,只是帶給了我們一種感受。我們這輩子都是在玩「感受的遊戲」,但感受是剎那間的,每個當下都會有新的感受產生。

有無數的「風雨」,也有無數的「晴」。走過之後,不再執著。

所以,回首向來蕭瑟處,也無風雨也無晴。

蘇東坡在〈定風波(莫聽穿林打葉聲)〉裡完成了對於苦難的跨越,從自我寬慰跨越到更加通透曠達的境界。

為什麼我覺得這首詞的境界無人可比?

因為它不是純粹地展現自己的豁達,而是從泥濘裡長出來的,是所有人在經歷苦難的時候都會走過的境界。千百年來,我們也正走在他曾走過的路上。對我們而言,蘇東坡是同行者,也是領路人。