|

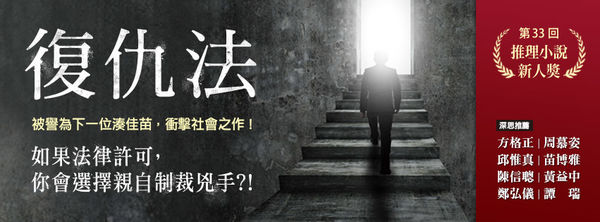

文/臨床心理師 方格正 讀小林由香《復仇法》

如果一個人傷了貴族的眼睛,還傷其眼。如果一個人折了貴族的手足,還折其手足。」—漢摩拉比法典第196條、197條

漢摩拉比法典是目前所知世界上最早的成文法典,從中所體現的即是復仇的精神。

在人性中有許多部分是成雙成對的,例如失落必然會引起悲傷、比較必然會導致妒羨,而受到他人傷害,我們很自然就會想要復仇。

或許這屬於人類集體潛意識的一部分,想像一下,身處在史前沒有政府法律的蠻荒時代,

若某個部落的精神為「寬恕」,當自己或者族人被外族傷害、甚至是殺死了,而親友卻能寬容以待,不去追究與報復,

長久下來這個部落必定遭受外族侵門踏戶、強取豪奪,最終走向滅亡。

因此或許「復仇」的衝動也是促使我們祖先能生存下來的必要條件,演化至今,成為「人性」的一部分。

台灣近年來發生許多我們難以理解的殘忍謀殺,最讓人震撼的莫過於北捷事件,寶貴的生命莫名其妙地就被奪走了。

我發現社會上有兩股聲音,處於主流的仍是「殺人償命」的世界觀,主張應該判處死刑;

但也開始有不同的聲音出現,若殺人的罪孽之處,正是因為奪取了寶貴的生命,那麼身為人民代表的政府,也應該要犯下同樣的罪孽嗎?

這是個困難至極的問題,身為一位心理治療師,我明白沒有人是獨立的個體,我們都是家庭生活、環境社會下之產物,

將錯誤全歸咎於一個人是不公平的,也就是說在理性層面我並不支持殺人償命;

然而在感情層面,若有人傷害我所愛之人,我深知自己也必然充滿復仇的渴望。

在《復仇法》的世界裡,將這困難的抉擇交給受害者之遺族,並讓他們親手執行。

而精彩之處正在於加害者與遺族間的對話,藉由看到彼此的受苦與掙扎,

讓身為讀者的我們得以更細膩、立體地去理解人性的複雜、殘忍與可貴。

很幸運地,大多數人並不需要面對這樣的兩難,卻也因此少了深思現行制度下「罪與罰」的機會。

《復仇法》這本小說所提供的並非標準答案,而是一個思考的可能,

前提是讀者能捨棄原本嫉惡如仇的決斷立場,與書中主角們一同掙扎。

或許復仇之心永遠不會消失,然而在掙扎中人類得以往前,邁向我們所期待的文明。

|