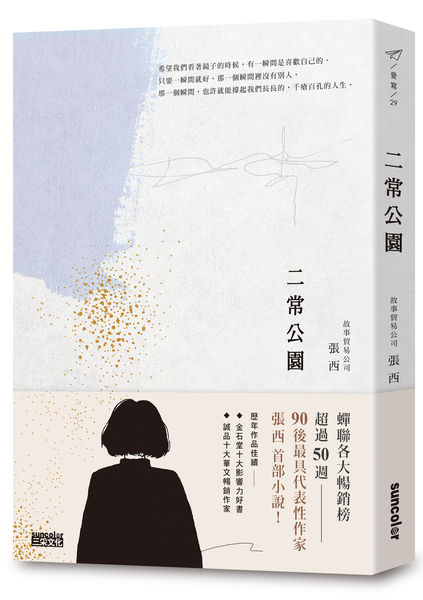

照片來源:張西 instagram @ayrichang

文/《二常公園》作者張西

火車經過綠油油的嘉南平原,是個不太舒服的熱夏,蟬鳴增加了焦躁感。

幸子睡了不太安穩的一覺。早上打了通電話給母親,母親的聲音聽起來是高興的,但幸子聽得出其中過度故作的高興。母親不敢也不想表達出傷心。幸子決定回家一趟,這事來得突然,類似一種臨界值邊緣的爆破。幸子想起小古醫生的那句「唯有活在『現在』才能創造更多的真實」,她想試著看看自己還能創造出什麼樣的真實。

抵達車站的時候大約是下午一點多,離開車站後幸子又走了一段路,家裡離火車站有一段距離,不過幸子不想搭公車。她很久沒有回來了。除了以前每一次要往更南邊去見傅里會經過以外,從來不曾逗留。

父親和母親住在一個僅二十多坪的小公寓裡,裡頭有一間莫約一點五坪的小房間,是幸子長大的地方。小公寓在距離大馬路有些距離的巷子裡,兩側都是住家,附近唯一的綠地是不遠處的國小操場。幸子先經過國小,有些人在運動,些人在遛狗。快樂的笑鬧聲總是允許喧騰,受傷時的眼淚卻只得隱忍。

幸子轉進國小側門旁邊數來的第三個巷子,在一扇生鏽的紅色鐵門面前停下,她按了按米色骯髒的門鈴。幸子離家那天就把鑰匙丟了,以示一種「我再也不屬於這裡」的證明。無論是證明給誰看的,要有所行為了好像才能名正言順地換一種方式活下去。

母親開門的瞬間幸子聞到一股甜甜的味道,是紅豆湯。

「會不會餓。」母親沒有看向幸子,只是淡淡地說:「妳爸出去了。要不要吃一點,是冰的。」母親的口氣彷彿只是迎接幸子例行性的回家。有七年沒見了嗎,還是八年。她們都裝作不知道。幸子知道父親是刻意出門,週末父親往往都是在家的。

「嗯。」幸子點點頭,裝作若無其事地走了進來。儘管大熱天裡吃紅豆湯並不消暑,就算是冰的。家裡的格局沒什麼改變,這裡的時間似乎靜止了。幸子將包包掛在門邊的衣架上,一會兒又拿下來,那好像不是她的位置。幸子坐在餐桌邊,木製的餐椅在幸子坐下時出現了擠壓的聲音,她這才感覺到有些事情不一樣了。椅子已經舊了。幸子將包包放在腿上,盯著凌亂的餐桌,是一些雜誌、宣傳單和不太重要的信件,她的動作拘謹得連自己都羞愧。

母親端來一碗紅豆湯,碗的外緣有一些滴出來的湯汁,幸子抽了一張餐桌上的衛生紙,然後把用過的衛生紙對摺,放進自己褲子右邊的口袋,因為她在以前放垃圾桶的地方看見了一台新的電扇,不知道家裡的垃圾桶現在在哪裡。

「怕妳爸吃太甜,現在都不加糖了。」母親一邊說,一邊也給自己端了一碗。幸子知道母親是怕尷尬,嘴巴若忙著咀嚼,不說話也就成了自然的事。母親手上的皺紋變多了,幸子沒有多看,因為那些皺紋並不真實,母親也是一隻布偶。幸子始終不願意看向母親,她害怕自己忘記母親原本的樣子。被告知的布偶症像是一種被灌輸的濾鏡,自此只能以這個濾鏡看世界。幸子似乎習慣了這樣的視角。

「妳要過夜嗎?」母親問。雖然母親知道機率不高。「要的話妳房間我要整理一下。」母親說。

幸子以為母親的意思是床單被套要換洗,直到她打開自己那一點五坪的房門,她才明白母親的意思。她的房間儼然已經成為一個小儲藏室,滿布的雜物與灰塵。電影裡演的父母會將離家的孩子的房間留在他離開時的樣子,僅是一種對於父母之愛的幻象,事實上擁擠的生活很容易將愛擠壓。

「原本都沒動的,」母親站在幸子身後說:「但東西越來越多了。」

「沒關係,活得久了本來就會越來越多包袱,難免。」幸子說。後來她很後悔自己使用包袱兩個字,那是說給自己聽的,她怕母親有額外的聯想。幸子將門關上,連走進去都沒有。她感覺到自己已經不是這個家的一份子了。她只是這個家囤積著的舊事物。「我等等就要回台北了。」幸子說。

才剛說完她就聽見家門被打開的聲音,她知道是父親。父親瘦弱的身子關上了門,接著直接往前陽台走去。父親連是布偶的樣子都是瘦弱的。幸子沒有多看。

「工作還好嗎?」母親終於從沉默中找到話題,幸子和她再次坐回餐桌邊。家裡是沒有客廳的。「還好。」幸子說。「平安就好。」母親說。幸子希望母親問她,妳還畫畫嗎。但母親沒有這麼問,只是說著不著邊際的話。於是幸子拿出一個大大的牛皮紙袋。

「這給你們。」幸子說。

母親接過牛皮紙袋,順勢將它打開。裡面是幸子之前畫的系列作品,第一張紙上面寫著:無傷大雅的傷心。這是幸子想要對父親和母親,還有自己的說的話。這些傷心都沒關係的,都無傷大雅。靈感來自她很喜歡的那首柯智棠的〈無傷大雅的瘋狂〉。母親翻了幾張,發現是素描,便沒有再繼續翻下去:「妳自己留著吧。」母親說。

「原本就是要送你們的。」幸子說。母親搖搖頭,將圖畫紙放回牛皮紙袋裡,推回幸子面前。

「晚餐想吃什麼?」母親問:「我等等去買菜。」然後一邊站起身。

「妳一點都不想要了解嗎?」幸子問,語氣有些激動。

「魚湯好不好?來不及燉排骨了。」母親停下腳步,背對著幸子問道。

「媽。」幸子終於喊出她不願意喊出的稱謂,她早就把自己從這裡、從和他們的關係裡除去了。可是這次她想再試一次,想是從自己分裂的生命裡,再試一次,另外一條路是否真的是死路。

「安安,」母親吸了一口氣,再緩緩地吐出來:「還是妳想去外面吃?」

幸子怔著臉。怎麼所有分歧的方向,終究都是死路一條。

「我不餓,差不多要走了。」幸子站起身,冷漠地說。她沒有伸手去拿牛皮紙袋。

「安安,」母親這才轉過身看向幸子:「妳不回家從來都沒有關係,但要有自己安心待著的地方。」幸子面無表情地盯著前方。「妳終究會離開這裡,會有妳自己的世界。」母親的眼神慢慢地移至那個牛皮紙袋。幸子也看向那個牛皮紙袋。

「人生的一半是離家,一半是回家。」母親說。

幸子將目光移至陽台,她看見父親站在陽台抽菸,一縷一縷的煙慢慢地散成半透明的薄霧,接著完全消失。幸子看著父親安靜的背影,那一刻她忽然認知到,有些傷口永遠不會好。這與是否有人先道歉、是否有人有意重修舊好無關,而是時光無法被竄改,受傷以後的日子早已經漫長地變成自己巨大且深沉的一部分,甚至融合成自己的性格,這是不可逆的。

那天幸子始終沒有跟父親說上話。從過去受傷的感受中走出來,迎接她的「真實」是無法與此刻銜接的落差。幸子心裡有一股矛盾,之於父親和母親,彷彿不再見面是遺憾,見了面卻是打擾。溫馨的回家故事沒有發生。不過坐在開往台北的火車上,幸子確實有一種「回去」的感覺,雖然還不能明確地將那裡指認為家,可是關於家的要素、關於家的可能,好像不再只侷限於父親和母親曾經給予過的經驗。同時,一股殘忍的感覺湧上,要是習慣了這種感覺,自己大概就再也不會回去了。

終究並不是所有事情都能和好如初。

幸子想著,甚至,所有的事情都不可能。比如父親和母親,比如楊思之,比如傅里。

天色漸漸暗了下來。幸子閉上眼睛決定休息一會兒。

──本文摘自《二常公園》/張西