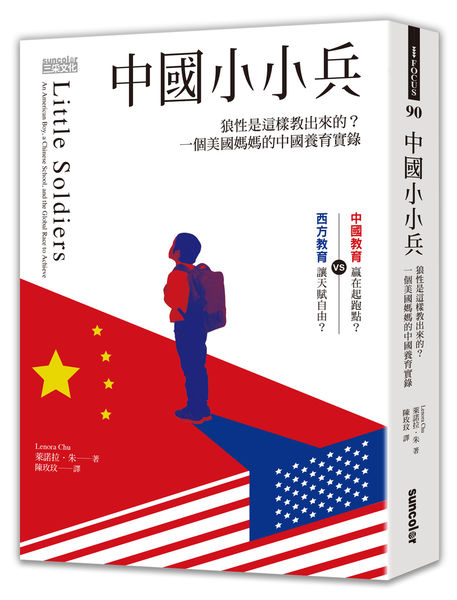

文/ 《中國小小兵》萊諾拉.朱(Lenora Chu)

我是小小兵,天天練本領。

舉起望遠鏡,看得清又清。

舉起小手槍,砰砰砰!

開起大炮艇,轟轟轟!

做個好騎兵,衝衝衝!

我是小小兵,天天練本領。

一二一,一二一,我們向前進。

向~~前~~進~~。

《我是小小兵》——中國幼兒園教唱的兒歌

這在當時確實是個好主意。我在兒子三歲大時,讓他在全中國最大,擁有二千六百萬人口的上海,就讀公立學校。

我們家是移居中國的美國人,中國的教育體系因為培育出許多世界頂尖的學術人才而備受讚譽。我和先生都是新聞工作者,做為父母,我們想要「入境隨俗」,也想給孩子中國式教育,讓孩子學到全世界最普遍使用的語言「華語」——原諒我會這麼想,但這有什麼不好?

「宋慶齡幼兒園」對我們來說似乎是個很自然的選擇。我們住在上海市中心,它距離我們家只有兩條街遠。在中國城市菁英眼中,幾乎是孩子學前教育最佳的選擇。它招收的孩子,大多來自共產黨高官、富有企業家、房地產巨頭和社會名流的家庭。偶爾週末散步經過時,我會看到年輕的中國父母凝望著學校大門,好像在夢想孩子的無限未來。在中國,孩子的早教是非常重要的,爸媽們常說「不要輸在起跑線上」,我想宋慶齡是能夠提供中式教育的最佳學校。

孩子的轉變是非常明顯的。學期開始沒多久,我就發現家裡這位向來被形容為「精力過剩」的小男孩,成了個規矩的學生。雷尼會乖乖地向老師問好,聽從老師的每一個指令,在隊伍中耐心排隊,並且願意幫忙做家事。

他也開始學中文,與中國文化尤其重視的勤奮和學科能力。有一天,雷尼問我在課堂上聽到的中文字。

「congming是什麼意思?」他問我,棕色的眼睛睜得大大的。

「congming是聰明。」我回答道。

「我想要聰明,」他點點頭接著又皺起鼻子。「那keai呢?」

「意思是可愛。」我說,他的眼睛睜大了。

「我不想要可愛,我想要聰明。」雷尼說。

某天下午,他從學校回來,額頭上貼著一張閃亮的紅星星貼紙。

「誰給你這顆紅星星?」我問兒子。

「老師啊!我今天表現得很好。」雷尼唧唧喳喳地回答,在我研究他的額頭時抬頭看我。

「為什麼會有這顆紅星星呢?」我大膽地提問,對於他的學習環境,我實在是太好奇了。「因為你跑很快嗎?」

雷尼大笑了起來,笑聲從肚子深處真誠地發出來,好像我剛說出口的話是他聽過最荒謬的事。

「媽媽,跑很快拿不到紅星星。」他得意地笑著,大大的棕色眼睛發著光。「因為我坐著不動,才能得到紅星星。」

坐著不動?我立刻意識到自己認知的錯誤。

在美國,學生會因為特別的努力或表現而獲得獎勵;在中國,你會因為合群和聽話得到星星。這是美國的名人文化相對於中國的模範公民;突出相對於合群;個人的卓越表現相對於集體行為價值的差異。

我當然懂中國人的方式,畢竟我是移民美國的中國女兒。但,我也是美國公立學校教育與其個人選擇文化的產物。身為父母,我希望以正確的理由培養孩子好習慣,盡量以堅定但輕鬆的教育方式進行。只是,我懷疑雷尼的老師是否給了他正確的價值觀?

「為什麼要坐著不動?老師強迫你不能動嗎?」我問雷尼,音調和速度隨著每個問題升高。

一個三歲小男孩實在招架不住我接連的發問。我先生羅布提醒我,這些問題聽起來好像在說:「你的人權被侵犯了嗎?」

幾個星期後,雷尼突然在晚餐時宣布:「吃飯的時候不要說話。」

「誰說的?」我立刻說道。「老師嗎?」

羅布對於這點也是無法置信。「所以你在吃午餐的時候不能說話?」

「不能。貝貝和梅梅每次一說話,老師就會說『安靜』!有時候老師會生氣。」雷尼慢慢地回答,羅布則搖搖頭。我在德州的童年回憶,其中最美好的一部分來自學校的午餐時間;同學間會拿花生醬交換火腿三明治、討論遊戲日以及週五晚的聚會、幫學生會拉票——以最多的噪音來凝聚友誼;羅布也是接受美國教育長大,他很難想像自己的兒子在看到薩拉米香腸(或是眼前的黃豆)時可以保持沉默。

我發現,中國的菁英教育多是從行為控制開始。我兒子和他的二十七名中國同學,昂首挺胸坐在成排靠緊的小椅子上,雙手乖乖放在膝蓋上。他學會坐的時候不亂動或雙腳不亂伸,以免老師生氣。他也知道不能碰身旁的同學,老師說話的時候不可以隨意插嘴,或者未經老師同意就擅自喝水。最重要的是,他學會不要引人注意。

這顆紅星星是他安靜坐在位子上的獎勵,我兒子證明自己是個可以拿到星星的學生。雖然雷尼說話還不流利,但他清楚表達了一件事:這張貼紙不能拿下來。雷尼向我們展示這顆紅星星時,自豪地昂起下巴。他在足球課、同學生日派對上都貼著,甚至在我想幫他洗臉時,他都拒絕拿下來。

「不要!」他在我們做睡前準備時揮手喊道。紅星貼紙在他入睡後仍然完好地貼在額頭上。

我們是否在不知不覺中加入一場爭奪孩子思想的戰爭?

「我們不該擔心嗎?」我不禁大聲說了出來。

「別擔心。」我先生總是如此回應,儘管有時我看到他的眉頭皺了起來。

我怎能不擔心!當我在自家社區漫無目的地散步時,我注意到中國孩子在外表現得體,對老人家有禮貌,玩遊戲時守規矩。平日下午三點經過小學時,可以看到父母或祖父母在蜿蜒的接送隊伍裡耐心等待——在這裡,孩子的教育是全家動員的事。不難想像這些孩子長大成人後將成為自律的天才,受到全世界尊重。但是,他們是不是得放棄什麼?

當我開始想尋找答案時,記者天生的好奇心被激發了。作為紐約、明尼蘇達州和加州的日報記者,我總是仔細觀察,正確提問,並向專家諮詢求證,以撰寫完成每一則新聞。儘管中國社會並不認同獨立調查,但驅使我行動的正是一股強大的動力—父母的焦慮。

諷刺的是,二○一○年,我們一家三口抵達中國的四個月後,中國當局發布了多項令世人讚嘆的教育新聞:上海中學生在一項簡稱為PISA(Program for International Student Assessment)的「國際學生能力評估計畫」的數學、閱讀和科學方面取得了優秀成績——擊敗近七十個國家的年輕人(美、英兩國的名次只是居中)。這個結果震驚全球教育界,《紐約時報》甚至以「上海的祕密!」為題大力讚揚。歐巴馬總統宣稱「這是個史普尼克一號的時刻」;耶魯大學校長則在演講中提到,中國正在打造中國版的常春藤聯盟,計畫「在十年內建立全世界最強的高等教育部門」;與此同時,媒體也持續報導中國急速竄升的經濟能力。未來,中國不僅在經濟上稱霸全球,在教育上也將大幅超越西方。

我在報上讀到的內容卻與實際經驗不太一樣。當我開始調查這些中國孩子的學習生活時,我也注意到兒子身上出現讓我不安的訊號,像是逐漸深入他生活的服從習慣。某天,有同學的媽媽問他喜不喜歡唱歌。「我不喜歡,但如果您要我唱,我會唱。」雷尼這樣回答;有時候,他會背誦共產黨歌頌祖國的歌曲。我一直在說服自己,家庭環境比學校更重要;但我自己也發展出偵測服從性的「第六感」以及偵測洗腦的「第七感」。

我突然想起之前與一位讓女兒離開中國學校的歐洲籍友人的談話。「我養女兒不是為了讓她變成機器人或愛討好的人。」她氣憤地說。

我周邊的中國人也有自己的焦慮,但是那種焦慮很不同。一位許久未聯繫的上海堂哥,積極地為女兒安排小學的入學面試,並讓她參加名為「數學奧林匹克」的課後活動;有認識的高中生正為全國高考展開馬拉松式的準備工作;還有照顧雷尼的中國媽媽急著趕回湖北老家。她獨留在鄉下,正努力準備高中入學考試的兒子突然無家可歸。

「政府為了新建案要拆除我家。」這位媽媽淚流滿面地說道。她是數以億計的中國移工之一,在幸運得到工作機會的同時,也被經濟快速發展帶來的災難給詛咒。

羅布和我會選擇來到中國,為的是那看似無窮無盡的機會,但中國人自己卻對周遭的變化十分不安。我想了解我感受到的矛盾:雷尼的服從,是中國學術成就的祕訣之一嗎?中國的教育到底是在製造機器人,還是在讓學生接受更好的教育?全世界都在為中國成為超級巨星喝采,但中國的教育方式真的值得參考,甚至仿效嗎?

這些問題不斷地在我的腦海浮現,我開始在我去過的每個地方拿出紙筆,一邊找答案,一邊記錄。這幾年來,我採訪年輕的中國人,訪問老師、教育專家,參觀多所學校,深入偏鄉,親眼見證有關赤貧和不平等的報導。我大量閱讀研究報告,更深入上海的幼兒園擔任志工老師。

我相信本書絕對能帶領各位窺視中國——這個外表令人生畏,但其實還在暗暗理解自己新地位的國家;這也能幫助我們為雷尼找到最好的學校教育。

我很早就發現這個問題,為了找到我們一家在此的定位,我們需要順從並保持彈性(就像我們在吃早餐前跟著雷尼一起練習中文字一樣),記者的調查工作慢慢緩和我身為父母的焦慮,但我也越來越確定:只要敞開心胸,我們便能享受在不同文化下教養孩子的好處—灌輸他中國的價值觀,保留西方的個體性。

這段我們正踏上的旅程,需要真正的勇氣、堅定的信心,以及尊重這個文化給予的一切(包括孩子被紅星星貼紙收買)。

否則中國也不接受其他的方式。

●萊諾拉.朱(Lenora Chu)

華裔美國人,畢業於史丹佛大學及哥倫比亞大學新聞研究所。在美國工作10年,曾擔任湯森路透(Thomson Reuters)電視記者暨大學和私營企業的媒體顧問、《亞洲週刊》商業編輯,後來轉任商業和政治記者,於美國奈特瑞德報業集團(Knight Ridder)任職。曾為《紐約時報》、CNNMoney、Science、Marketplace、《基督教箴言科學報》(The Christian Science Monitor)、《財星》、Money和Dwell雜誌等多家媒體撰文。目前與夫婿羅布.施密茨(Rob Schmitz,國家公共廣播電台上海特派記者)及兩位兒子居住在上海。