photo by Porapak Apichodilok from pexels

編按:每一段逝去,其實都不曾真正離開。一次次告別,換來對愛與理解的重生。每一段故事,都是一次靠近自己與他人的過程;每一次傾聽,都是一次療癒與成長的契機。這不是死亡的故事,而是學會好好活著的旅程。

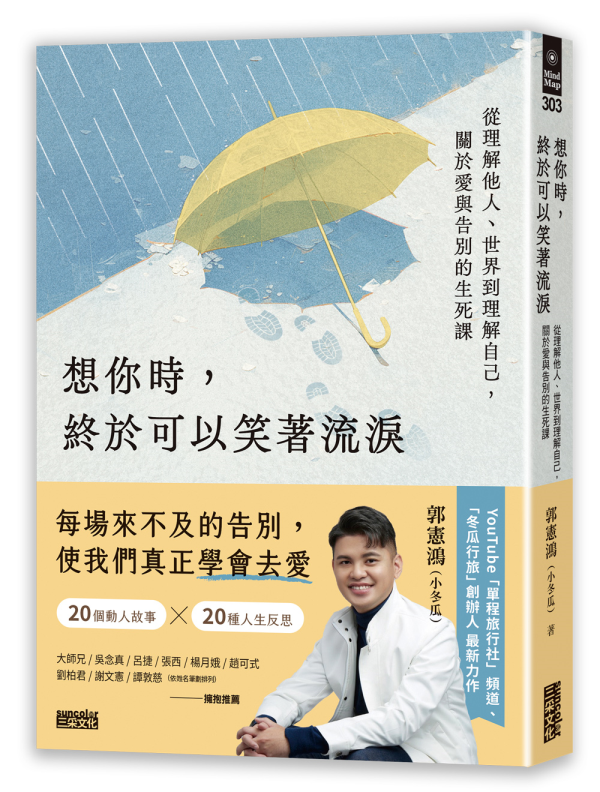

2013年作者郭憲鴻(小冬瓜)的父親冬瓜過世,接手父親的殯葬事業,成為殯二代──小冬瓜,2020年創立YouTube頻道「單程旅行社」,並在父親離開的第10年,他寫下第一本書《生命最後三通電話,你會打給誰?》,用一路面對的生死議題,讓人們理解及時「四道」,不留遺憾。

在最新著作中《想你時,終於可以笑著流淚》,他想告訴大家即使有遺憾,不用急著釋懷。每個人道別的方式都不同,悲傷的時區也不一樣。也許只是靜靜待著,等哪天再次回望,終於可以笑著流淚。那是告別的開始,也是療癒的起點。在作者與媽媽的故事中,從悔恨、抗拒,最後理解自己,也找到屬於自己的生命位置。本書收錄的20個動人故事,帶出了20種人生反思,透過訪談與觀察,小冬瓜將生命的重量化為文字,讓我們學會珍惜、感謝、放下與前行。

文/《想你時,終於可以笑著流淚》郭憲鴻(小冬瓜)著‧三采文化出版

每次陪伴因癌症而離開的旅客或家屬,我的心情都會有些複雜。因為我的父親,就是因肺腺癌而過世的。他離開的那年才五十一歲,而我二十三歲。

那段陪病的回憶彷彿還跟昨天一樣鮮明,總是會伴隨著很深的無力感與陰影,讓我在面對癌症相關議題時,心跳不自覺地加快。

「如果當時早點發現就好了。」

「如果沒有做那件事,是不是不會惡化得那麼快?」

「為什麼那時候就是沒想到?」

我總是會有很多很多這樣的念頭,檢討、懊悔、困惑……彷彿只要能修正一個錯誤,就能換回父親多一點時間。

為什麼是我?

直到那天,紀錄片《交換禮物》的林明謙導演,帶著癌症病友Olga 到單程旅行社來接受訪問,我才第一次比較沒有防備地直視癌症這件事。

Olga 是位很年輕的女生,性格開朗、作息規律,從小到大都是個健康寶寶,家族並沒有任何癌症病史。

有天,她摸到胸部出現一個硬塊,覺得很奇怪,明明身體都好好的,怎麼會突然變這樣?這個硬塊是何時跑出來的?她一點感覺也沒有呀!於是她跑到醫院去檢查,沒想到醫生卻告訴她,她罹患了乳癌。

「怎麼可能?」她第一個反應是:「我又不痛,也沒有不舒服,一定是醫生搞錯了吧?」

她抱著「應該是醫院弄錯了」的心情繼續做檢查,沒想到幾天後結果出來,卻顯示出癌細胞已經轉移。她的病情瞬間從「罹患癌症」變成「癌症四期」,連手術都沒辦法進行。

Olga 很驚嚇,她的家人和朋友則陷入了悲傷,幾個好朋友甚至揪團開視訊會議,想安慰她,幫她加油打氣。結果會議上,好友們你一言、我一句,每個人都急著跟她講話,細數有她陪伴的過往回憶。

講著講著,內容越來越像追思文,這個說謝謝她,那個說捨不得,第一個人開始哭了之後,其他人也接二連三地跟著哭起來,一場本來要加油打氣的視訊會議,活脫脫變成一場生前告別式。

Olga 覺得很荒謬,還有點好笑,最後卻忍不住跟著掉下眼淚,心裡想著:「為什麼是我?難道我真的要死了嗎?」

全都給我來一份

Olga 的親朋好友們不希望她死,她當然也不想;親朋好友們都想救Olga,Olga 也想被救。

所以,身為佛教徒的阿姨對Olga 說:「來,我帶妳念藥師佛經。」

Olga 立刻答應。身為基督徒的姑姑也說:「我會為妳禱告。」Olga 一樣說:「好。」

於是,Olga 每天早上念藥師佛經,念完就禱告,除此之外,她還上網搜尋各種能讓癌症痊癒的方法,按表操課。

首先,早睡早起是一定要的,所以她嚴格執行晚上九點睡覺、早上五點起床。

再來,網路上有個說法是:癌症是情緒病,笑口常開才會好。Olga 一天就固定看一小時的脫口秀,為了保持心情愉快。

接下來,她又看到人家說,爬山能夠幫助癌症痊癒。所以她每天都去爬山,風雨無阻,連癌細胞轉移到骨頭也不放棄,仍然撐著拐杖努力去爬山。

飲食上,低碳水、戒醣,能做到的,Olga 全都想辦法達成。她說,她真的很想活,所以全都給我來一份。

她的分享把每個人都逗笑了。

情緒,原來可以選擇?

所以,當Olga 笑說:「全都給我來一份!」的時候,我真的受到很大的衝擊。

我從來沒想過,原來有人能夠這樣面對癌症。原來,有一種選項,叫做「我全都要」?

我很震驚,問Olga 是怎麼辦到的?難道她一直都這麼樂觀開朗?難道她遇到的每個人,都這麼「正能量」?

「當然不是!」Olga 告訴我,甚至還有人說她得癌症是現世報,她應該要怎樣又怎樣呢!

重點是,別人可以給她恐懼,但她可以選擇不要接受。每個人都要為自己的人生負責,包含情緒。

好比我和父親,即使他已經走了好幾年,我卻仍深陷在自責和懊悔裡,常常覺得自己是不是哪裡沒做好。

但是在那天的訪談裡,Olga 和導演卻說「恐懼是父親的情緒,不要混為一談」。

他們讓我意識到,我一直想替父親的恐懼負責,卻忘了那是我即使再愛,都無法背負的。

每個人在面對癌症時,往往都不知道該怎麼辦,這其實很正常,我不需要過度責怪自己。更何況,我可能做了一百件對的事,卻一直想著唯一做錯的那一件。

病人知道病情後會做出什麼反應,從來不是家屬或醫師能控制的結果,不要把責任攬在自己身上。

更不要用現在的視野,去檢討當時的自己。明明是我邀請來賓來單程旅行社接受訪問,最後反而卻是我被來賓療癒了。

真正的禮物,也許是「有限」

那天的訪談結束後,我久久無法言語,腦中不斷回想著剛才的每一句話。

癌症到底是不是一份禮物?答案可能見仁見智。

不是每個人都能像Olga 那樣說出「全都給我來一份」,也不是每個人都準備好面對「自己的時間可能不多了」這件事。

但我想,無論癌症是不是禮物,真正的禮物,其實是「有限」。就像那天在訪談中,我問Olga,如果聽到朋友罹患了癌症,她會想對對方說什麼。我本來以為她會說出什麼鼓勵的話,沒想到她想了想,卻拋出一個疑問:「你真的有想活著嗎?」

那當下,我受到很大的觸動,竟然沒辦法理直氣壯地回答。說來慚愧,其實我每年都會做健康檢查,有時候身體狀況比較差,報告上出現紅字,我就會很擔心,急得到處找醫生,開始調整作息、控制飲食等等。但是等到警報解除後,我就故態復萌,又鬆懈了。

Olga 這麼一問,我就心虛了。

她這麼認真用力地活,那我呢?

我當然很想要長命百歲、幸福快樂啊!但我有好好過生活嗎?我有珍惜我的生命嗎?依照我現在的生活型態,有辦法健康地活下去嗎?我有讓自己幸福快樂的本錢嗎?

我希望能沒有遺憾地度過這一生,但捫心自問,我到底花了多少時間在成就這個願望?還是只是在隨波逐流?

Olga 拋出的問題,是個提醒,也是個禮物。那你呢?你真的有想活著嗎?