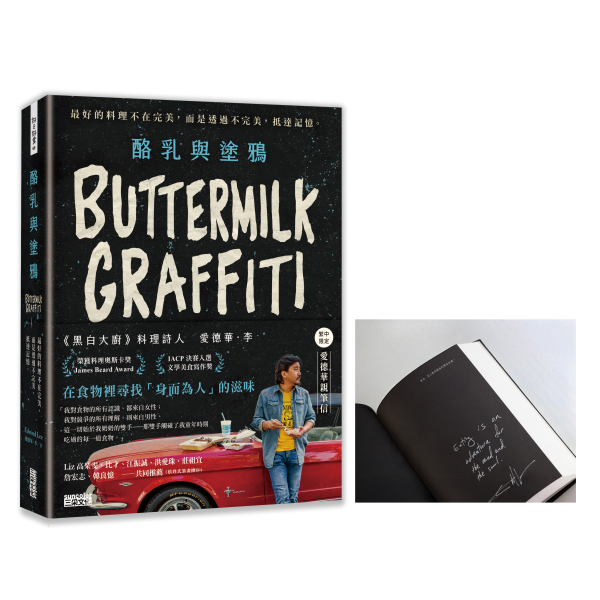

編按:《黑白大廚》圈粉無數!料理詩人 愛德華.李(Edward Lee)在臺灣出版首本著作《酪乳與塗鴉[繁中限定,愛德華親筆信]:最好的料理不在完美,而是透過不完美,抵達記憶》!

「每當我品嘗一道美食,總是忍不住好奇:是誰親手烹調這道菜?他有什麼故事?」這是一本優美動人、充滿文化與歷史的飲食文化札記,也收錄愛德華.李33道原創╳融合食譜。獲得料理奧斯卡James Beard Foundation Award年度最佳圖書(寫作類)等大獎肯定!

「一道菜從來不是終點,而是線索。」那些我們愛吃的、不吃的食物,無意間,定義了我們是誰。正如愛德華書中所說,料理之所以好吃,是因為那些與料理無關的故事。讀完這本書,我們會發現,與其說愛德華.李是白湯匙主廚,不如說,他在食物裡尋找「身而為人」的滋味。

文/《酪乳與塗鴉[繁中限定,愛德華親筆信]:最好的料理不在完美,而是透過不完美,抵達記憶。》愛德華.李著.三采文化

親愛的繁體中文版讀者:

食物一直是我探索身分的一種方式,身為在這裡出生的第一代亞裔美國人,我透過食物來尋找自我。我始終嘗試將其視為一種獨特且與眾不同的事物,而非一道障礙。我很幸運,能夠從兩個不同的世界汲取靈感,聆聽兩種聲音;它們呼喚我,於我身分的追尋。有時候,我覺得自己更像美國人;有時候,我又覺得自己更像韓國人。這樣的狀態有時令人感到疲憊,也讓人困惑。我的母親已在美國生活了將近五十年,比她在韓國的時間還長。然而,對於自己的身分,她從未有過絲毫疑問;她的血液裡流著韓國的血脈,韓國文化也深植於她的思維之中。我的女兒出生於肯塔基,自小便在美國長大。雖然我們珍視韓國文化,但她是百分之百的美國人,也將會以這樣的身分認同度過她的人生。

當我觀察移民的經歷時,我發現最能深刻體會身分認同矛盾的,往往是夾在中間的世代。我是美國人,但我記得的夠多、看過的夠多,以致於內心深處仍能感受到韓國身分對我的召喚。然而,正是這種內在的掙扎,使我能夠創造出如今的料理。甚至可以說,如果不是因為我對自我身分的持續質疑,我不可能成為今天的自己、成為現在這樣的廚師。有時候,在廚房裡,我甚至沒有意識到自己在做什麼。彷彿有某種更深層的力量接管了我的動作,我能感受到先人之手引導著我。我品嘗到一種根植於韓國的味道,那是一種超越自身的風味與歷史,讓我與它產生連結。但我並不是傳統的韓國廚師,因此,我在熟悉的事物中找到慰藉─漢堡、馬鈴薯泥、冰淇淋、牛排。這並不是每天都會發生的現象,但總會有這種奇妙的時刻,使我的兩個世界和諧交融,創造出某種全新的東西─一道既非純粹韓國料理,也不是純粹美國料理的兼容之味。在這些時刻,我感到莫大的喜悅,也在之中找到自己身分的意義。

這種掙扎在美國不同時期、不同族裔的移民經歷中反覆上演,我也親眼見證過。從歷史悠久的波蘭、猶太與義大利移民,到來自臺灣、韓國、越南、印度、敘利亞、奈及利亞等地的故事,全都各有不同的背景與歷程。每一種移民經歷都絕無僅有,也都與各自的文化緊密相連,但它們之間仍存在著某些共通點:掙扎與不確定感如影隨形,夾雜失落與希望並存的情緒。對過去滿懷鄉愁,卻也對未來充滿期待。我的家庭也經歷了同樣的過程,我們不得不放棄許多與韓國身分相關的事物─語言、歷史、傳統儀式、家族聯繫。我們並沒有完全失去這一切,而是剛好放棄足夠的部分,好讓美國身分有足夠的空間得以留存。但究竟是誰決定該放棄什麼?又是誰決定什麼值得保留下來?

我父母留給我最珍貴的禮物,就是對韓國料理的熱愛。吃不到這些食物的時候,我們知道只要搭上地鐵去中國城,就能用餃子、牛肉麵和蛋塔填飽肚子。這些食物構築了我味覺的基礎,直到今天,我仍然珍惜這些滋味。小時候,我總覺得自己的童年很古怪,因為學校裡美國同學們的生活與我截然不同。我們白天吃披薩、漢堡和三明治,而當我的同學回家後繼續享用類似的晚餐時,我卻是吃醬蟹和泡菜鍋。直到長大成為廚師後,我才開始遇見與我擁有巨大文化差異的人們,但他們的食物經歷卻與我有許多相似之處。美國餐廳的廚房內場是一個奇妙的地方,在這裡,你能與來自世界各地的人相遇。在剛開始於紐約市從事餐飲業的日子裡,我曾與來自墨西哥、柬埔寨、牙買加、俄羅斯和越南的廚師們並肩工作。每個夜晚,總有人會帶來家鄉的食物,我們一起品嘗,驚嘆於它們的美味。也正是在那時,我第一次對美國隨處可見的移民飲食旅程產生濃厚的興趣。

我一直不斷思忖這個問題:什麼是美國料理?這個問題很簡單,卻沒有明確的答案。如果我問你「什麼是臺灣料理?」也許會有一些關於歷史和食材的爭議,但大致上,人們對臺灣料理的定義會有共識。然而,當我們對美國料理提出同樣的問題時,情況就變得複雜多了。最簡單的答案可能是熱狗和漢堡,但我認為這樣的回答過於簡化。我相信,每一位踏上美國土地的移民,都為美國料理這個複雜的概念增添了一部分詮釋。只是,我們從未真正記錄過這段歷史。這本書是我試圖講述這個故事的方式─講述移民的故事,以及食物如何從數千英里之外,遠渡重洋,來到美國的千家萬戶。我相信,美國料理的故事,就是移民的故事。從最早來自歐洲的移民,到被迫來到這片土地的非洲奴隸,再加上來自世界各國的無數移民潮。每一個族群都為美國文化做出貢獻,而也正是這些累積,使得美國料理如此獨特、如此珍貴。

食物能夠連結不同的文化。當我受邀參加Netflix節目《黑白大廚:料理階級大戰》時,一開始我並不確定自己想要拿出什麼料理,也不確定我想要講述什麼樣的故事。然而,隨著時間推移,我在每一場挑戰中過關斬將,內心卻越來越渴望講述自己的故事─作為一名韓裔美國人,我始終渴望在自己的故鄉找到一個屬於自己的位置。我沒想到,這段故事會引起那麼多人的共鳴。我想要填補內心長久以來的這道鴻溝─那種既為身為美國人感到自豪,又為身為韓國人感到自豪的矛盾與掙扎。

這本書記錄了許多移民的故事,以及他們如何以各自獨特的方式成為美國的一部分。我本來可以再寫上數百個章節,涵蓋每個移民族群的經歷,但這本書並不打算要成為一部紀錄片。它是一段我探索美國料理的個人旅程,也是美國某個時代與地方的一道縮影。說到底,這是我的故事。我必須親自經歷這段旅程,也必須寫下這本書,才能讓自己找到一個立足點,去理解、去談論、去烹飪,並書寫屬於我的飲食故事。如果沒有寫這本書的經歷,我不可能在《黑白大廚:料理階級大戰》中發揮出那樣的表現。正因為這本書,我才能發現內心深處的韓國身分,並為此感到驕傲。願這本書成為一扇窗,讓你得以一窺美國當今的移民風貌。